Objectifs de l'outil

Description brève de l'enjeu

Le taux d’infraction sexuelles chez les mineurs en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est neuf fois plus élevé que chez les adultes. Les filles de moins de 18 ans sont particulièrement vulnérables à ce genre d’infraction avec un taux de 539 pour 100 000 (alors qu’au Québec ce taux est de 342), suivies des jeunes garçons avec un taux de 135 pour 100 000 (DSPGÎM, 2016). Au Québec, en 2013, les infractions sexuelles commises envers des adultes constituaient le tiers de toutes les infractions sexuelles rapportées à la police cette même année. Parmi ces victimes adultes, 91,5 % étaient des femmes et 39 % étaient âgées de 18 à 24 ans, constituant le groupe d’âge où le plus d’infractions ont été enregistrées envers les adultes (INSP, 2018). Cette prévalence illustre bien l’ampleur de la culture du viol, un phénomène social ancré dans les stéréotypes de genre à déconstruire pour favoriser le bien-être des jeunes.

Qu’est-ce que la culture du viol?

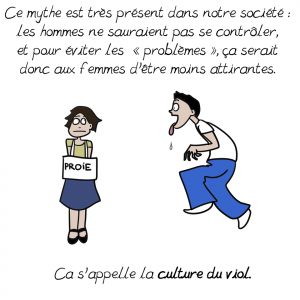

La culture du viol, c’est « un ensemble de comportements qui font en sorte qu’on banalise et même qu’on excuse les agressions sexuelles. On ramène la responsabilité de l’agression sur le dos de la victime, et on remet en question la parole de la femme. On utilise le corps des femmes comme si elles étaient là pour assouvir les besoins des hommes » (Radio-Canada, 2016). Laissez Louis T. vous l’expliquer avec une touche d’humour.

Concrètement, la culture de viol se manifeste entre autres lorsque…

- On remet en question la validité d’une dénonciation en questionnant la victime sur son habillement, sur la quantité d’alcool qu’elle aurait consommé, sur les comportements qu’elle a eus, sur le niveau de prudence qu’elle a mis en oeuvre, etc.;

- On décourage une victime de dénoncer son agresseur en soulignant tout le tort que cette dénonciation pourrait causer à l’agresseur (détruire sa carrière, chicane dans la famille, etc.);

- On priorise le plaisir de l’homme sur celui de la femme;

- On fait ou on entend des blagues sexistes sans les dénoncer;

- On fait fi du consentement de notre partenaire;

- Des publicités objectifient les femmes ou placent l’homme en position de domination par rapport aux femmes.

En quoi est-elle liée aux stéréotypes de genre?

Selon la philosophe Olivia Gazalé, « la semence de cette culture du viol viendrait de l’imaginaire contemporain, où les hommes sont souvent représentés comme des bêtes viriles prises d’un désir sexuel constant » (St-Jacques, 2018). Les stéréotypes de genre, qui définissent les comportements et les caractéristiques attendus des femmes et des hommes, sont à la source de la culture du viol. Si « la pensée populaire porte à croire que seule la représentation des hommes stéréotypée encouragerait la culture du viol […], il s’agirait plutôt d’un mélange de l’image de la femme coupable à celle de l’homme viril » (St-Jacques, 2018). Lorsqu’on enseigne aux garçons qu’ils doivent être compétitifs, agressifs, dominants, etc. et aux filles qu’elles doivent être douces, séductrices, discrètes, soumises, etc. et que l’on mélange cela à la sexualité, on encourage des relations amoureuses inégalitaires et, par le fait même, la culture du viol.

Comment déconstruire les stéréotypes de genre associés à la culture du viol

Plusieurs cégeps à travers la province ont récemment mis en place des campagnes de sensibilisation et des politiques sur les violences sexuelles en milieu collégial. Il est possible de s’inspirer des ressources offertes par la Campagne On s’écoute et de les partager aux étudiant·e·s afin de passer un message clair : le respect du consentement, c’est essentiel pour notre établissement.

Le site Web En avant toute(s), une initiative française destinées aux jeunes pour les aider à naviguer dans leurs relations amoureuses et à développer des relations égalitaires, peut être un outil très intéressant à partager avec les étudiantes. On y propose des conseils et des questionnaires interactifs.

Références

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE (2017). La santé et le bien-être de la population de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Québec: Gouvernement du Québec.

ICI BAS-SAINT-LAURENT (2016). « Qu’est-ce que la culture du viol? », article publié le 16 novembre 2016, accessible à : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000390/quest-ce-que-la-culture-du-viol

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE (2018). « Ampleur des agressions sexuelles au Québec », Centre d’expertise et de référence en santé publique. https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/les-agressions-sexuelles/ampleur-des-agressions-sexuelles-au-quebec

ST-JACQUES, Annie (2018). « Les stéréotypes au service de la culture du viol », Montréal campus, article publié le 28 octobre 2018. http://montrealcampus.ca/2018/10/28/les-stereotypes-au-service-de-la-culture-du-viol/

SOUBEN, Yves (2017). « La culture du viol expliquée par la dessinatrice Emma », Huffington Post FR, article publié le 27 novembre 2017. https://www.huffingtonpost.fr/2017/11/27/la-culture-du-viol-expliquee-par-la-dessinatrice-emma_a_23288926/